民国是哪一年开始(民国四大名媛)

这个现象跟我们小学历史中的“朝代歌”有很大关系。“夏商与西周,东周分两段”一直到“宋元明清后,皇朝至此完。” 大多数初中生倒背如流。

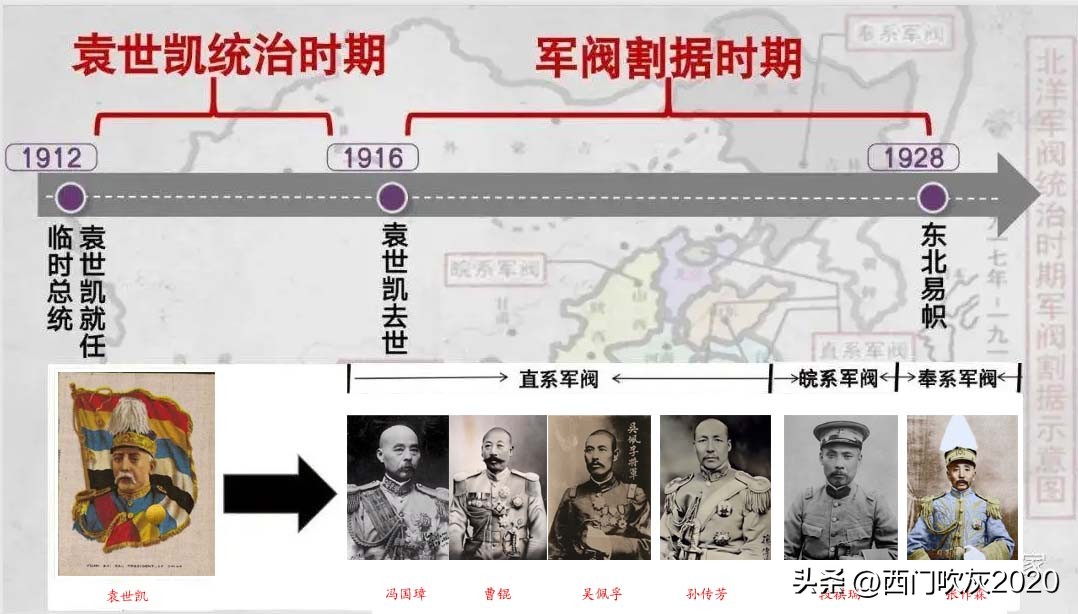

简要说,清朝灭亡,袁世凯统治中国;袁死后,皖系段祺瑞、直系曹锟掌权、奉系张作霖先后当权,因为掌权的都是北洋军阀,统称“北洋政府”。这就是民国前半段。

二次北伐的主要对象是奉系军阀。很快,张作霖的奉系赶到了关外。张作霖本人则在乘专列出关的路上被日本人在皇姑屯炸死。同时,由于日军介入,北伐战争止于关内。好在,接任东三省统帅的张学良选择了东北易帜,至此,全国实现了形式上的统一。

民国后半段以国民党北伐拉开序幕,国民革命军以两广为基地,陆续消灭了直系实力派军阀吴佩孚所部和孙传芳所部,并打击削弱了奉系张作霖所部。

第一次北伐胜利后,国民党召开会议,整编军队,为统一全国的第二次北伐做准备。

这段耳熟能详的朝代歌作为初、高中学生学习历史的大致框架贯穿了我们的历史学习生涯。优点很大:瞬间就有了框架,缺点也非常明显:民国这段历史没有纳入其中。

东三省沦陷,蒋介石却依然固执己见,坚持“剿共”优先,从而引发张学良、杨虎城等爱国将领的不满,进而引发“西安事变”。西安事变后,国共联合抗日,经过八年艰苦卓绝地抗战,中国人民打败了日本侵略者。遗憾的是抗战的胜利并没有带来和平,蒋介石悍然发动内战,企图消灭共产党领导下的八路军和新四军。

对于中国历史的认知存在一个奇怪的现象:好多人对古代史的了解比对近现代史的了解更系统,更清楚。民国历史,尤其是民国前半段的历史对很多人而言都是盲点。

袁世凯死后,他的部属分成了很多派系,其中,以皖系和直系最强大。直系与皖系斗法的第一回合皖系胜出,皖系的领袖段祺瑞顺理成章地开始执政。这期间,东北的奉系逐渐坐大。然而,段祺瑞执政期间,直系一直没有放弃夺权。既然单打独斗不能取胜,索性直系就联合奉系一块夺权。人多力量大,很快皖系被赶下台,直系的曹锟开始执政。直、奉夺权成功,但大权基本都落在了直系手里,分赃不均,奉系又联合皖系打直系,这次又是二打一,又是人多的一方取胜,但这次奉系实力明显强于皖系,奉系如愿以偿成为执政者。

北洋军阀垮台了,但是围绕北伐建立起来的国民革命军内部形成了新军阀。由于对新占地盘的划分以及军队缩编不满,阎锡山联合冯玉祥、李宗仁发起反蒋战争,史称中原大战。

东北易帜不但没有打消日本侵略中国的念头,而且加快了日本侵华的步伐。很快,东北就爆发了举世震惊的“九一八事变”。面对日军的屡屡挑衅,蒋介石笃信“攘外必先安内”,张学良则认为“与日军开战必败”,因此东北军严格执行“不抵抗政策”,东三省很快沦陷。

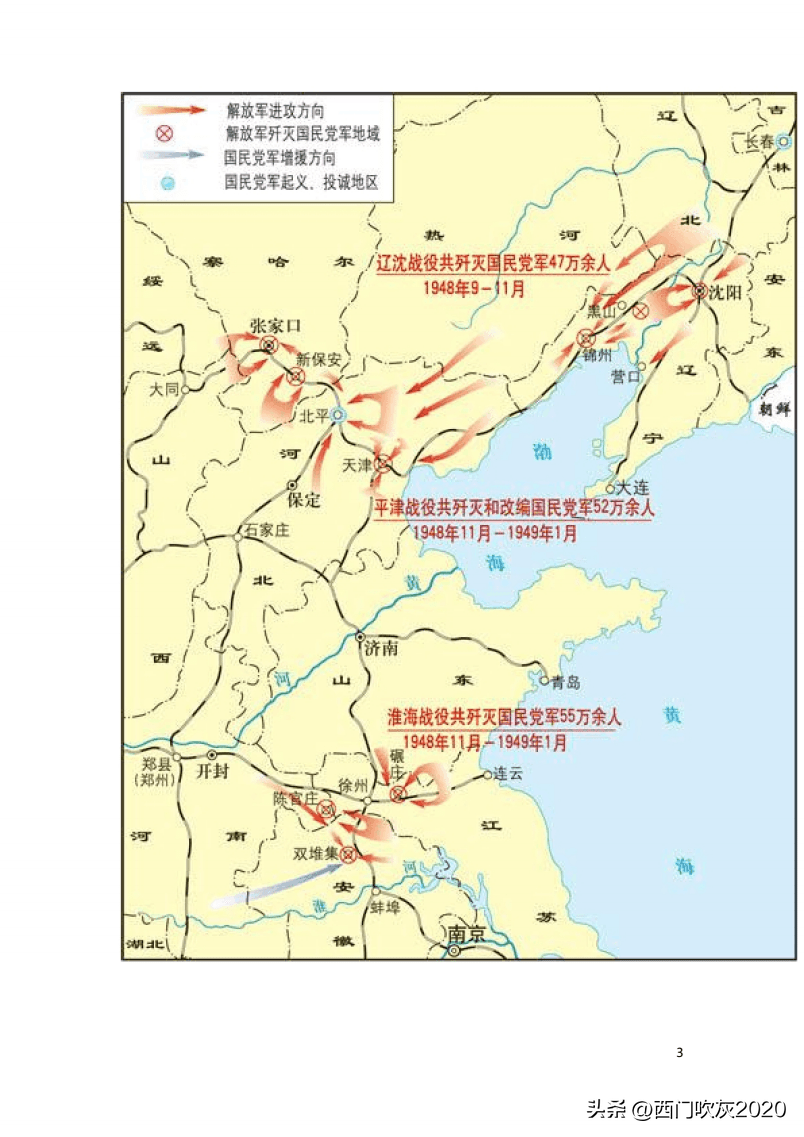

中国人民在共产党的领导下开始了为期四年的解放战争。1948年解放军先后发起辽沈、淮海、平津三大战役,彻底打败国民党军队,于1949年建立中华人民共和国。

中原大战中,蒋介石使出浑身解数,对反蒋军一边打击,一边分化拉拢。中原大战以蒋介石胜出画上了句号。张学良前有东北易帜,后有出关助蒋,成为国民政府二号实力人物。

民国始于清朝灭亡,大致经历了三十七年时间。时间虽短,发生的事却很多,所以显得很杂乱,不好记。民国前半段中国处于北洋军阀统治阶段,大致经历了袁世凯、皖系、直系和奉系四个阶段。其中袁世凯是逼迫清帝退位的人,也是中华民国首任大总统。

全民国家安全教育日是哪一天 5个全民国家安全教育日

2022年4月15日是第七个全民国家安全教育日。政治、经济、文化、资源......国家安全涉及国民生活的方方面面,维护国家安全需人人尽责。共同树牢总体国家安全观,转存了解,这些都与国家安全有关。文/胡宁图/张玉佳来源:中国青年报客户端大财经2023-03-22 05:47:510000多股被实施退市风险警示 ST板块40多只个股跌停

5月5日消息,多股被实施退市风险警示,ST板块40多只个股跌停,消息面上,多家公司发布2022年年报后被实施退市风险警示和其他风险警示,*ST慧辰、*ST红相双双20CM跌停,包括*ST嘉凯、*ST搜特、*ST新纺、*ST贵人等合计超40家成分股封跌停。本文源自金融界0001大正十一式轻机枪 82-2式手榴弹

谈起二战时期的日本陆军,说实话就是没有什么好谈的,因为日本陆军在二战里和主流军事强国的差距可不小,基本还停留在第一次世界大战的水准。真要是做个类比的话,仅在武器装备方面,日本陆军也就和意大利陆军差不多。这可不仅仅是说日本陆军缺乏坦克等机械化力量,而是在轻武器方面都相较于英法等国有极大的差距,比如说日本陆军配备的大正十一式轻机枪,就堪称是二战最差轻机枪了。大财经2023-03-24 23:52:180001人民币大战美元:中国爱房子,美国抢人才!

微软现金储备达一万亿!人们纷纷议论纷纷,短暂的惊叹后,不禁思索:为什么美帝科技实力傲视全球?究竟是何原因使得其在科技领域独占鳌头?难道仅仅是因为它有强大的现金储备,可以买买买人才吗?要回答这个问题,我们不能仅限于当下的局势和现象,而应该深入历史的长河,追溯到美国科技实力的形成与发展。大财经2023-11-24 12:44:360001