搞清楚了经济危机发生的底层逻辑(就能知道为什么没有消费)

于是凯恩斯主义登上历史舞台,他主张用政府借债增加消费的方式,来化解产能过剩,这一主张被罗斯福的新政很好地实验了出来,他通过大举借债,增加税收,扩大基建,使美国从危机中恢复过来。

谁有钱谁买!

亚当斯密在描述这个模型的时候,提到一个理性经济人假设,他说资本家都是理性的,持有货币不理性,因为货币只有交换价值,没有使用价值,持有货币不是生产经营的目标,所以资本家赚到钱之后,会通过扩大消费和再投资,让钱流向市场。

这就是产业升级解决危机的思路,固然能一定程度上解决问题,但前提是你要么有技术优势,要么有成本优势。

通过利润回流,使大家有钱消费,再反向用消费投票,用市场需求催生出产业升级,才是王道。

危机越来越严重,以至于整个欧洲大陆都是失业率暴走,最终酿成了欧洲历史上规模最大的暴力革命——工人阶级和自由学者联合起来,接管了工业生产。

打工人的收入不是不够消费么,所以产能过剩,那就借钱给你消费。

于是就有40瓶酒卖不出去!

问题的根源在消费端,应该用“有效需求不足”来描述它,或者更直白点——主力消费人群没钱,缺乏购买力,才显得产能过剩。

比如收入分配改革、降低生活成本、完善社保体系……

为什么他们没钱?

1848年,欧洲殖民者在美国旧金山和澳洲的墨尔本先后发现了大金矿,淘金客蜂拥而入,既解决失业问题,又带来了大量金银货币,相当于现在的大放水,需求快速扩张,经济危机就这么被化解了。

二战后,以美国为首的资本主义世界实行了一种利润回流制度,资本家心想,少赚就少赚点吧,总比挂路灯强,不光提高了基本工资,认真落实8小时工作制,还搞起了社保,提高了工会权力。

所以它并不是修复“生产>消费”的不平衡,而是在一轮又一轮地往工薪阶层头上加负债,给金融资本输送货币。

就是这个假设,后来被马克思怼瘸了,别说马导,你就是去大街上随便找个人,都能立马说出其中的bug——什么持有货币不理性,那现在都是谁在存钱?谁在囤积金融资产?你说金融资产是能吃还是能喝,有啥使用价值?为啥大家还那么爱呢?

因为主流消费群体没钱!

所以说,向未来借债这种方式,并不是缓和矛盾,只是拖延,把问题拖到未来爆发。

只能去英法手里抢了。

所以战后20年是美国工商业大发展的高光时期,巴菲特说他的投资生涯有两个buff,一个是他是美国白人,这给了他很多身份优势;第二个就是他完整地经历了战后二十年,没有这段经历,他也赚不到这么多钱。

那经济危机具体是怎么发生的呢?要搞清楚这个问题,先想象出一个简化的商品生产模型——商品售价=资本利润 工人工资 原材料成本。

以上,经济危机的本质就是贫富分化,只是在产业资本时代和金融资本时代有不同的表达。

因为工薪阶层的收入分配太少,而债务负担又太重。

以上,希望大家都能收获财富和幸福,如果内容对你有用,还请点个再看!

我们就用一个例子来说明这个问题:假设你开了个酒厂,今年手工酿出了100瓶酒,每瓶售价1w,营业额是100w。

但这种办法只能一时化解危机,因为别国很快就能追平差距。

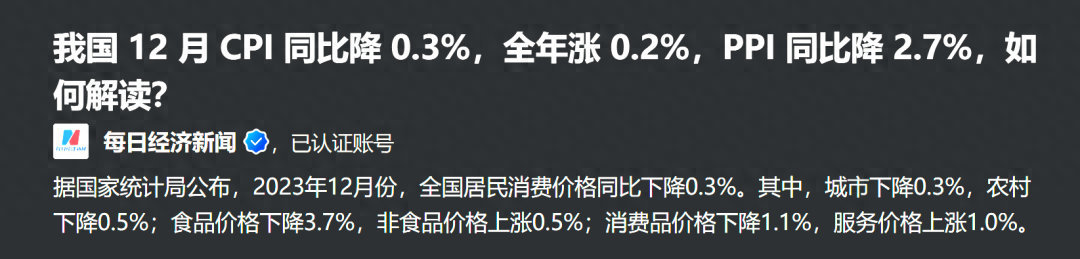

再说没通缩么,就纯属嘴硬了。

为啥有的人总喜欢用投资的方式解决问题?因为“资”是从他的手里“投”出去的,就像把猪肉从冰箱拿出来,放到锅里,你看他手上有什么?

说缓解其实不太合适,说拖延更确切。

这时候如果你是决策者,你打算怎么解决问题?积极寻求外部市场,把产品卖出去,对不对?

金融资本时代,是通过诱导工薪阶层增加负债,刺激消费,短期内的确能缓解消费不足的矛盾,但本质依然是扩大不平衡,因为债务加向了工薪阶层,而货币流向了金融资本。

后来有小伙伴提醒我说,现在高中生教材里教的就是“贫富差距过大,社会实际消费能力不足”。

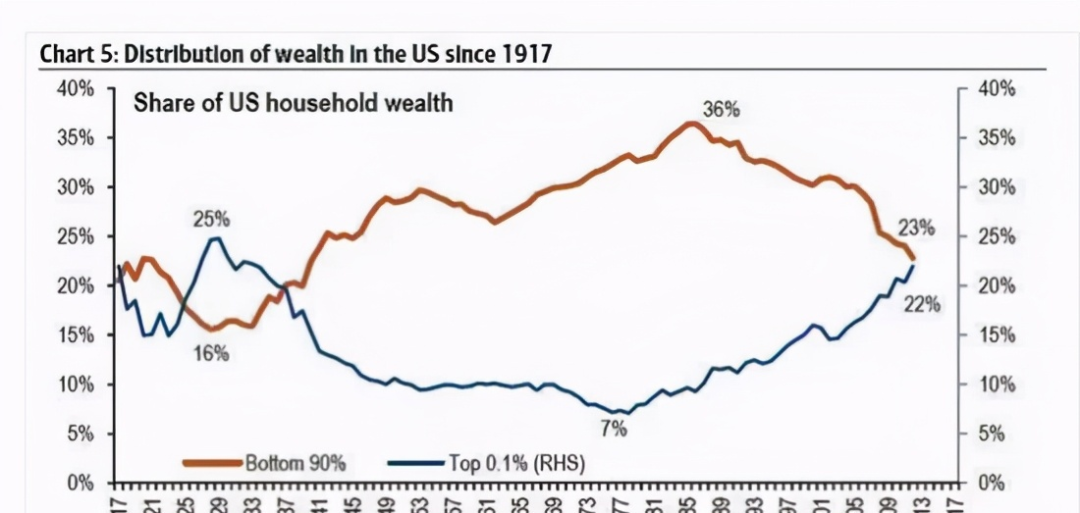

以前我们说二八定律,说的是2%的有钱人,占据80%的社会财富,现在他们占有的财富是120%,因为剩下的98%的人,负债20%。

你向工人支付工资25w,向生产原材料的农民支付采购成本25w。

有人就困惑了,既然资本家不再利润回流,那为什么从上世纪80年代开始,一直到现在,欧美都没有再发生过大萧条那样的危机呢?说好的周期呢?

产业资本时代,是由于资本对利润的过量占有,导致工人收入不足,于是消费不足,然后收入进一步不足……从而陷入通缩性危机。

想要拿捏好这个度可不容易,因为现在网上有个很不好的风气,就是动不动给你扣个“分配侠”的帽子,就说你“打马列牌”。

你倒是有50w的消费能力,但肚量有限,连喝带泡酒,也只能消费掉10瓶酒。

如果把社会看成一个整体,这个公式就可以简化为——商品价格= 利润 工资。

前面不是说了嘛,向未来借债、刺激消费,可以缓解消费不足的矛盾。

因为出现了“淘金潮”。

这里面肯定有问题嘛!

所以每一次技术升级,都会带来失业,造成消费危机,反而是扩大问题。

但我越看越觉得这是个语言陷阱,假如现在的经济问题就是产能过剩,应该怎么办?

一系列的原因,一战结束才10年,大萧条就席卷了全球,过剩产能非常严重,大量工厂倒闭,银行倒闭,失业率飙升,消费低迷,牛奶即使降价到历史最低位,都卖不掉,只能沿街倒掉。

后来苏联解体,资本主义的理论获得极大巩固,用《21世纪资本论》的作者皮凯蒂的话说,这种巩固太过了,以至于谁提社会主义谁就政治不正确。

但是金矿再大,也有被挖完的时候,于是列强开始把目光投向更大的“金矿”——亚洲。

于是“生产>消费”,也就是产能过剩,直到循环不下去,爆发经济危机。

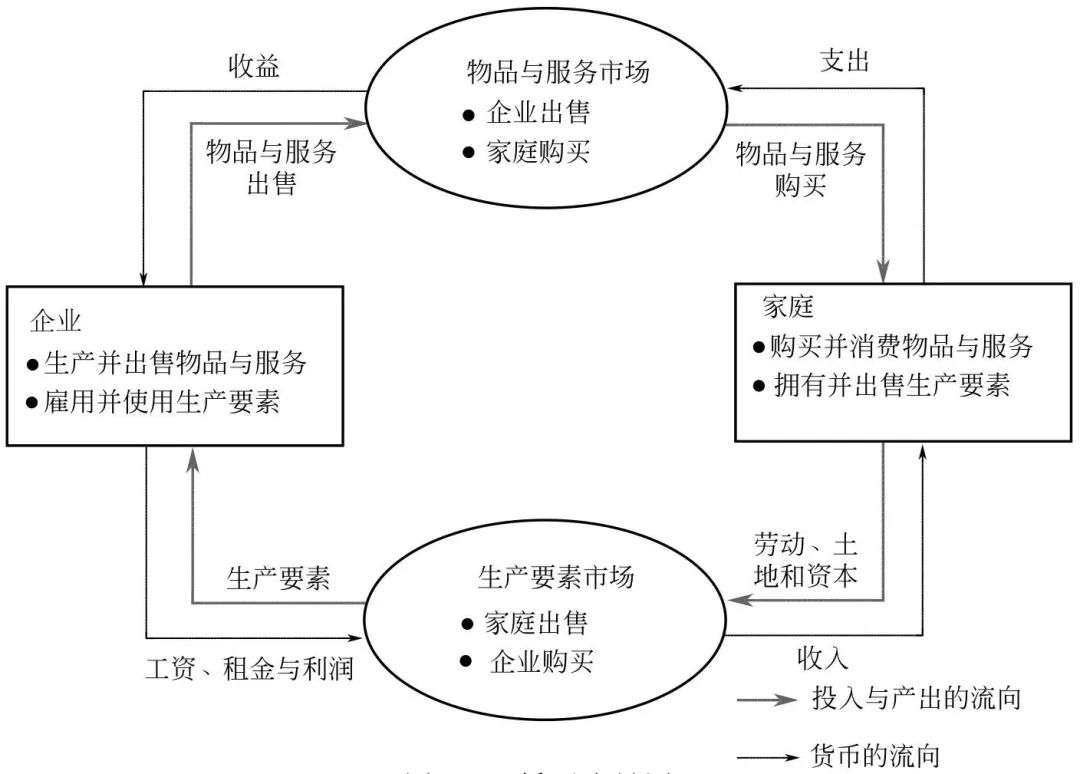

打工人出卖劳动,获得工资 ,购买商品……

别看这个图很复杂,其实很简单,就是你作为打工人,出卖劳动,参与生产,获得工资。然后去购买商品,钱给到资本家,又被他用来给你发工资……一轮轮这么循环。

当然是资本主义,只不过是改良之后的资本主义,改良的方式就是利润回流,使打工人获得更多收入,于是消费需求就涨了上来,生产过剩的矛盾也就不那么明显了。

进步了!在这里给编教材的同志鼓个掌,这个描述非常精确,其实我这段时间一直在思考,该如何让更多人理解经济危机的本质就是贫富分化。

但是这次革命并没有带来马克思所预期的结果,这是为什么呢?

网上瞬间沸腾了——他这搞的还是资本主义吗?

法西斯路线当时就败了,对外扩张这条路,殖民战争时期可能还走得通,但二战是个分水岭,不仅彻底干废了殖民主义,还把世界撕裂为以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营。

很多人都把这种现实当理所当然了,什么马太效应、二八定律;什么人之道,损不足,奉有余……听着都麻了。

于是我们就得到一个非常简单的“生产-消费”循环模型:

所以为什么没有消费?

商品卖给谁呢?

一旦债务利息超过他的收入增长,他就势必要降低生活质量,紧衣缩食去还债,由于一个人的支出是另一个人的收入,你减少支出,别人就减少收入……于是市场再一次陷入通缩循环,债务危机就爆发了。

周末的时候,看到一组数据:

一提到通缩性的经济危机,你会想到什么?产能过剩,对吧?

剩下利润50w。

一般来说,原材料也是别人生产出来的商品,比如你投资办了个酒厂,你的原材料是粮食,粮食是农民的商品。

哎~这不就是产能过剩的源头么?它在于资本利润的超额分配,资本家即使顿顿喝自己生产的酒,也不能使他的钱重新回到循环;

它能拖到什么时候呢?债务经济的瓶颈,就在于工薪阶层的负债能力和负债意愿,都是有限的。

失去了社会主义的威慑,资本家们很快就忘记了要对打工人让利:

谁有钱?获得利润的资本家有钱,获得工资的打工人也有钱。

3)美国是向未来借的钱。

有人说去产能,把过剩产能砍掉,就没有过剩了。

在曼昆的《经济学原理》中,这个过程被称为要素循环:

加大投资!

结果这场惨烈的战争,只起到了互相消耗产能的作用,而且战争又推动了工业技术的进步,制造了更大的产能,所以很快,危机又又又爆发了。

所以亚当斯密还不够你见的世面多,现代人只要会观察社会,都能了解到一个现实,就是资本家的手里钱越来越多,生产的商品也越来越多,而打工人到手的钱却越来越少,无法消费掉这么多商品……

而苏联则是另一条路径,工人阶级在列宁的领导下,暴打国内的贵族地主,夺取了生产资料,并在大萧条期间,捡漏了大量被当废铁卖的机器,还笼络了大批失业的欧美工程师,瞬间实现了工业大跃进。

甚至不惜采取竞争性的货币贬值,对不对?

2)苏联是没收国内既得利益者的钱;

巧了,对方也想把产品卖到你的市场来,于是关税战,技术封锁,毛衣战……

而且还是消费、资产双通缩,今年深圳的经营贷大家可以集中关注下,抵押物普遍下跌的情况下,银行续贷要求赌狗们补交资本金,届时估计有波大的。

所以这个公式可以拆解为——商品售价 = 利润 工资 其他商品(利润 工资 其他商品)……

但这有一个前提,就是你消费出去的钱,流到资本家手上,他会通过再投资,返回到居民手中,这个循环才能持续运转。

这样的话,解决思路就是如何让大家有钱,有更多的可支配收入。

于是又有人说,过剩的是落后产能,所以要产业升级——落后产能卖不掉,升级了卖不就行了?还可以去抢占外国市场。

比如张三贷款200w买房,张三多了200w负债,银行多了200w资产,开发商的账上就多了200w现金……

不得不说,殖民真的是一笔好生意,殖民地可以输送金银,还可以提供廉价原材料和人力资源,又可以提供倾销市场。欧洲国家就是靠着一再扩张殖民地,多次化解经济危机。

按理说,资本主义在理论上是有缺陷的,无法与新兴的社会主义相竞争,但是资本家也在学马克思,他们害怕被被社会主义革命颠覆,于是主动对国内打工人大规模让利。

没毛病吧?这里稍微有点烧脑,但我觉得咱们这的小伙伴是都有这个认知基础的,不懂的话,评论区尽管来问。

工人 农民的消费能力是50w,能消费50瓶酒。

当时的主要工业国都是这么干的,经过大约十年左右的商业摩擦,矛盾逐渐升级,最先绷不住的德国、日本、西班牙、意大利,演变成了对外侵略,因为危机已经到了不得不摧毁对方产能、抢夺对方市场的地步。

想象一个经济繁荣的图景,应该是什么样的?生产力高,产品多,质量好;居民工资多,消费也多,对吧?这就是一个积极循环。

既然殖民地这么好用,那肯定大家都想要,但是到了20世纪,全世界的殖民地都被英法这样的老牌工业国给占完了,新兴的工业国,如德国、奥匈帝国也想要殖民地,怎么办呢?

1837年,英国再一次碰到了经济危机,这时候法、德、意等国都已经搞起了工业化,英国商品在海外碰到了竞争对手,对外倾销这招不好使了。

对喽,油水!

卖不出去,你就要减产,裁员,工人和农民越来越穷……

现在知道为什么说“产能过剩”不对了吧,听着专业,但把解决问题的思路,引向了生产端。

第一次世界大战的爆发,原因是多种多样的,既有抢夺殖民地的目的,也有工业国互相竞争,企图消灭对方产能,抢夺对方市场的目的。

比如世界上的第一次经济危机(1825年),就发生在最早出现工业革命的英国,但好在当时的英国是世界上唯一成规模的工业国,其他列强暂时还没发育出来,所以英国商品在海外很有价格优势,靠着扩张海外销路走出了这次经济危机。

怎么升级呢?

它在于工资太少,工人农民虽然有喝酒的需求,但是没有钱购买。

只有从这个视角看到问题,才能找对解决思路,而且正确的解题思路历史上已经给出来了,就是利润回流,这样的例子有很多,以后有机会再慢慢跟大家说,这里先把原理跟大家说清楚,别真的信了什么产业升级才是唯一出路的话,不是的,利润回流才是唯一出路。

房价太贵?那就贷款给你,20年期,30年期,慢慢还……

马克思就是看到了这场革命的成果,才判断出生产的组织者不必非得是资本家,他认为工人阶级可以自发组织生产,如果没有资本家截留利润,反而不会有生产过剩的矛盾。

这下好了,怀疑我可以,总不能怀疑高中教材吧?

资本家投资,雇佣打工人,购买原材料,生产商品;

苏联的突飞猛进,吓到了欧美的资本家们,如果再不改变,就真要被挂路灯了。

问题是产能怎么会过剩呢?生产力怎么会嫌多呢?是大家都过上好日了、住上大房子、穿上奢侈品……物资无限供应了吗?

从这段历史中,我们可以看到各国应对经济危机的三种不同方式,分别是德国日本的法西斯主义,苏联的国家主义和美国的凯恩斯主义,有什么不同?

前阵子网上流传个段子,说马斯克在上海特斯拉工厂开会时,听到管理层提出的降本增效方案竟然是裁减工人工资,立刻给出惊掉下巴的表情,还要求工厂的管理者对他们的中国同胞好一点。

技术进步本应该是辅助生产、改善人们生活的,却变成了人力替代。

没想到吧,技术进步、产业升级,竟然是坏事?所以才有很多人担心AI对自己的工作替代,这都是资本主义制度扭曲的社会结构造成的,因为它把人当成了成本,而不是服务对象。

只要追求利润增长,就会把工人当作成本,而不是消费者,更不是服务对象,于是生产端不断推出降低成本的操作。

从这张图明显可以看到,自上世纪80年代开始,美国的贫富差距越来越大。

这就相当于用张三的负债,创造了开发商/金融资本的货币财富。

1)德国日本是抢别人的钱,本质还是殖民掠夺那一套;

工作证明怎么开 工作证明办银行卡

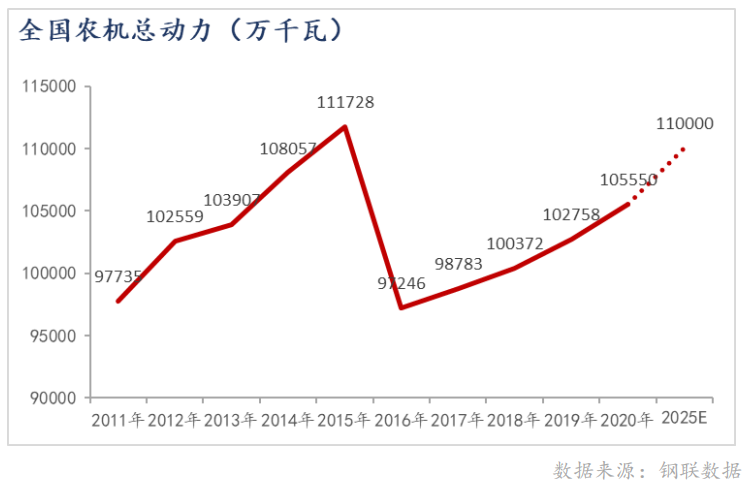

现在随着办银行卡的要求越来越多,以前只要一张身份证就可以办卡的时代早已经结束了。如果你是本地人,或许有户口本之类的就可以办理,如果是外地人就一定要有工作证明才可以申请银行卡。工作证明可以经由咱们了小程序,蓝太阳课堂,各个地方基本都是可以的。大财经2023-03-21 16:29:420000农机市场切换“国四”标准,凯斯纽荷兰押注中国农业机械化率提升空间

“整个2023年市场可能会出现一定困难,国三国四的切换使得产品价格大幅提升,很多用户选择提前购买产品,2023年的销量在2022年有一部分透支。”凯斯纽荷兰中国及蒙古国农业机械商务总经理李康感慨。自2022年12月1日起,非道路移动机械国四排放标准将全面实施。农机行业普遍认为,在国四排放标准实施的第一年,市场可能会面临一定困难。大财经2023-05-20 13:36:320000中国商务部:刺激消费!鼓励更新换代!

听说商务部最近又有新动作啦!他们想了个法子,要刺激消费,鼓励大家更新换代。这可真是好消息啊,毕竟咱们老百姓都希望过上更好的日子嘛。首先,咱们得明白,商务部为啥要这么做。其实啊,这跟咱们国家的经济发展息息相关。你想啊,消费是经济的一大支柱,要是大家都不消费了,那经济还怎么发展呢?所以啊,商务部就想出了这个法子,鼓励大家多花钱,让经济更活跃。大财经2024-01-22 15:02:540000量贩零食店,逼垮经销商?

万亿级别的市场孕育了多轮迭代,饮食差异、收入差异、消费观念差异细化了市场,份额迁移不可避免却也未必“你死我活”。作者|青翎编辑|杜仲来源|观潮新消费(ID:TideSight)一年拓店超千家,接连获得资本下注,2022年,以零食很忙、赵一鸣零食等为代表的量贩零食店正成为零售业态不可忽视的黑马。大财经2023-06-08 11:16:410003